Entre un quotidien banalement extraordinaire et quelques sursauts d’ivresses diverses, carnet d’un journaliste en Tunisie.

Tunisie, épisode 3/3 (Février – juin 2016)

Épisode précédent :

Explorations tunisiennes entre état d’urgence et spleen post-révolutionnaire (décembre 2015 – janvier 2016)

Je commençais mon travail tout fraîchement revenu de Kasserine. Après l’ivresse des scènes de guerre urbaine, il fallait bien revenir au travail quotidien normal d’une rédaction. Celle-ci se trouvait dans le quartier Berges du Lac 2, seconde partie d’un quartier purement artificiel sorti de terre au nord de Tunis, sur les rives d’un lac salé auquel la ville semblait jusque-là avoir tourné le dos. Dans ce nouveau Tunis fait d’immeubles flambants neufs, encore en construction pour certains, tous organisés autour de longues avenues droites comme des boulevards communistes, on ne trouvait guère de commerces, si ce n’est le Tunisia Mall. Dans ce pavé de verre et d’acier qui aurait pu sembler imposant sans le voisinage des immeubles de 15 étages qui s’érigeaient encore à ses alentours, on trouvait toutes les enseignes étrangères permettant de s’habiller pour 10 fois plus cher qu’aux fripes de Hafsia au centre ville ou du souk Ibn Khaldoun en banlieue sud. Le quartier tout entier était né d’investissement largement initié par des investisseurs saoudiens. Aucun hôtel ni aucun débit d’alcool n’y était admis. Les ivresses du vin et de la chair y étaient proscrites, derrière celles de l’argent. Dans ce quartier encore au stade du brouillon, les rues bien souvent désertes ne voyaient passer qu’une poignée de passants par heure, dont les ouvriers des chantiers encore en cours.

Il me fallait parvenir dans cet écrin d’artificialité au terme d’un trajet quotidien en bus qui me laissait tout près de l’ambassade américaine, celle-là même qui fut saccagée en 2012 dans l’ivresse d’un mouvement de foule islamiste à la spontanéité douteuse, et qui avait des airs de bunkers d’où de nombreuses caméras de vidéo-surveillance dépassaient. Une pièce d’artillerie avec deux militaires en faction était même disposée sur l’un des cotés de l’enceinte de l’édifice.

Chaque matin, au sortir du bus, en laissant cette forteresse sur ma droite, je traversais donc une bretelle d’insertion rapide, puis traversais un sous-bois où paissait le troupeau d’un berger, avant de prendre le petit pont qui enjambait le canal artificiel conçu pour agrémenter le quartier d’un filet d’eau, qui, toutefois, faute de circulation, croupissait là en dégageant une odeur qui faisait hâter le pas, pour traverser une deux fois deux voies, au-delà de laquelle le quartier Berges du Lac 2 commençait réellement.

Le quartier, encore récent, n’était pas relié à un système de transport public lui-même vétuste. Logique, car la clientèle attendue dans les chocolateries fines, grandes enseignes de prêt-à-porter et autres cafés chics des deux Berges du Lac n’était pas celle qui prendrait le bus. Quelques immeubles parkings sortaient de terre, pour accueillir les Range Rover, BMW et Mercedes qui chaque matin devaient transporter là les cadres dont les locaux avaient eu le bon goût de s’établir à Berges du Lac.

Quelques mois plus tard, peu avant mon départ, les autorités ouvraient même une nouvelle route, qui reliait directement Berges du Lac au centre-ville de Tunis, en passant dans ce qui était jusque-là une grande friche délaissée aux abords du lac. La route, bordée de trottoirs équipés de lampadaires dernier cris avec panneaux photovoltaïques, traversait certes un no man’s land mais elle annonçait à l’automobiliste l’arrivée proche dans le « quartier saoudien » et ses richesses.

C’est donc là que je découvrais l’équipe du « HuffPost Tunisie », rédaction jeune qui se dirigeait elle-même depuis le départ de leur rédactrice en chef, et qui se posait les belles questions de cette noble profession chaque jour, à l’occasion de débats déontologiques abordés avec le sérieux de ceux qui respectent trop l’héritage de leur ancienne formatrice pour le saborder sur l’autel de la facilité et d’une presse d’opinion qui, en Tunisie, était devenue une affligeante norme.

En théorie, la publication était dirigée par Samia, directrice d’une boîte de com’ aux locaux contigus aux nôtres, qui ne connaissait rien au journalisme et restait donc en retrait, se laissant quelque fois aller à de lyriques discours de motivation des troupes, disant sa fierté de faire partie d’un groupe de presse original, presque impertinent manquait-elle de dire, rappelant avec orgueil la décision de la maison mère, aux États-Unis, de ne traiter la campagne en vue de l’investiture républicaine de Donald Trump que dans la rubrique « Divertissement », étant entendu qu’il s’agissait d’un pitre sans la moindre chance d’être ne serait-ce qu’investi par son parti.

À ma bonne fortune professionnelle, répondait toutefois une mauvaise fortune technologique, puisque mes sites web rendaient l’âme suite à un piratage, puis une mise à jour malencontreuse plongeait dans le coma mon ordinateur, dont les données, normalement conservées à l’abri, s’avéraient finalement incomplètes. Je passais les mois suivants à atteindre qu’un réparateur ne commence le travail qu’il avait promis de faire en une semaine, avant qu’il ne renonçât en découvrant la difficulté de la tâche.

Soucieux de ne pas sacrifier l’ordinateur confié par la rédaction, je m’abstenais donc de toucher à la réparation du site de ReporMed, que des robots chinois avaient infecté, et je présente là encore mes excuses aux quelques habitués du projet qui ont remarqué la mise hors service du site.

De toute façon, rapidement absorbé par le travail, je m’adonnais à plein temps à explorer une actualité tunisienne somme toute bien remplie. Si le pays reculait légèrement dans la couverture des médias étrangers (les correspondants étrangers étaient de moins en moins nombreux, alors que la révolution s’éloignait), il s’y passait pourtant des événements considérables.

En l’espace de 5 mois, je « voyais » la Tunisie être attaquée par l’État islamique à Ben Guerdane, au sud, « Daech » y ayant assuré pendant quelques heures un semblant d’autorité dans quelques rues du centre, puis le ministre de l’Éducation promettre d’acheter un T-shirt floqué du selfie d’un militaire tunisien devant des cadavres de terroristes, avant d’assister au retour à grand frais décidé par la présidence de la statue à la gloire de Habib Bourguiba au centre ville de Tunis, et ensuite de voir plusieurs politiciens mis en cause dans le scandale d’évasion fiscale des Panama papers, et ce alors que des manifestants bloquaient une usine pétrolière et jetaient dans la mer une fourgonnette de police du côté des îles Kerkennah, que le porte-parole du gouvernement disait son mépris de ceux qui avaient chassé Ben Ali et son souhait de voir le retour de l’ancien dictateur…

L’armée s’expose, sur l’avenue Bourguiba à Tunis, le 20 juin 2016. L’armée est devenue plus populaire que jamais après l’assaut repoussé de l’État islamique sur Ben Guerdane.

Tout cela se produisait alors que le gouvernement se lançait dans une collecte de fonds pour lutter contre le terrorisme, misait sur le pourrissement des revendications de Kasserine et négociait avec le FMI un prêt en changeant ses lois sur mesure. Je vivais même l’expérience déroutante de parler à un représentant du patronat qui dénonçait lui-même cette main mise du FMI, et reconnaissait que les députés, dans leur ignorance de l’économie, se vouaient à ses conseils précieux dès qu’ils le croisaient dans les couloirs de l’assemblée.

Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Épuisante Tunisie, qui chaque semaine offre sa nouvelle polémique, son nouveau scandale, sa nouvelle affaire indémêlable… Finalement, le train de ces actualités roulait sans plus réveiller grand monde, comme on s’habitue au ronronnement même intempestif d’un frigo jusqu’à l’oublier, sauf quand subitement il viendrait à se taire dans un silence alors assourdissant. Ivre de révélations, la société semblait en avoir fait son quotidien, ne sursautant guère qu’en quelques rares occasions, comme lorsque en mars le gouvernement fut désavoué quasi unanimement pour avoir laissé le mouvement chiite Hezbollah, grand ennemi de l’Arabie saoudite, être considéré lors d’un sommet comme un mouvement terroriste, Riyad étant suspecté de jouer les grands frères avec Tunis, au désarroi de bien des Tunisiens. En dehors de ce type de réactions outrées, une certaine lassitude plongeait généralement les lecteurs dans une indifférence générale.

Heureusement, souvent le vendredi soir nous finissions la journée autour d’une bouteille de boukha, la liqueur nationale, que ma collègue Rym* n’oubliait jamais d’apporter (* les prénoms sont généralement modifiés). Quelquefois nous partions dans quelque bar de la banlieue nord, tautologie presque pour qui veut échapper aux bars bruyants, populaires et si masculins qui généralement quadrillent le centre ville. Inévitablement, nous nous retrouvions donc dans ces établissements chics de Carthage, où la jeunesse friquée fait la fête dans ses tenues chic, quitte quelquefois à faire la queue à l’entrée de l’établissement, lorsque les gorilles de l’entrée font respecter le quota de personnes admises à l’intérieur. Il suffit alors de sortir pour voir s’illuminer le visage des quelques oiseaux de nuit auquel on offre ipso facto la consécration de cette trop longue attente.

Chaque soir, je rentrais en taxi jama’i (taxi collectif) sous le regard empli d’incompréhension de ma collègue Selma : « Quoi, tu montes dans ces cercueils roulants ? », s’étonnait-elle. A l’intérieur de ces vans à porte coulissante, six passagers prennent place, contre 1,2 dinar (60 centimes d’euro) pour rallier le centre-ville de Tunis. Plus le chauffeur conduit vite, plus il fera de courses, et mieux il gagnera sa vie. L’entretien du véhicule est rarement irréprochable, et il m’est arrivé de devoir tenir la porte coulissante pour que le trajet se fasse sans que le froid de la soirée tunisoise ne s’engouffrât dans l’habitacle. Mais le taxi jama’i reste irremplaçable : quand il faut attendre de longues minutes un bus « normal », aussi lent que vétuste, le taxi jama’i patrouille en permanence, et quelquefois la promiscuité s’avère propice aux discussions, quand les corps et les esprits ne sont pas trop harassés par la journée de travail que chacun fuit là à toute trombe. « Tu es français ? Et tu parles arabe ? c’est bien », se réjouissait une fois le conducteur. Les autres passagers trouvèrent alors la curiosité digne d’intérêt. « Alors, tu aimes la Tunisie ? », me demandait classiquement l’un deux. « Tu es musulman ? », enchaînait un autre, plus indiscret. « Ana insani » (je suis humaniste), rétorqué-je alors, pas peu fier de cette répartie préparée de longue date pour ce type de question, espérant trouver là un terrain de concorde. Mais mon questionneur indiscret n’en démordais pas, me demandant si je connaissais l’islam. Peu importe, le taxi s’arrêtait à mon arrêt. Je descendais, et découvrais que l’homme indiscret aussi. Il me parlait sans cesse, par de longues phrases, peu soucieux de mes réponses. Le regard tourmenté, comme investi subitement d’une mission cruciale, celle de me convertir ici et maintenant, il faisait montre d’une patience impressionnante, et le temps filait. Je passais de l’amusement indulgent à un certain agacement, et je tentais de mettre un terme à l’échange d’une poignée de main unilatérale qu’il refusait. Il continuait de parler, pour que mon départ soit malpoli. Je lui expliquait que c’était lui qui était mal élevé, ce qui ne faisait qu’accroître son indignation, assuré qu’il était de détenir le Bien.

Je lui tournais finalement mes talons, et découvrais après quelques secondes qu’il me suivait et m’assénait encore ses prêches. Devais-je courir ? et s’il me suivait jusqu’à l’appartement ?.. Lui crier dessus ? et faire un scandale public ?.. Me rapprocher du commissariat de police, plus très loin, et le dénoncer ?.. Que lui arriverait-il ?.. Je lui faisais de gros yeux, faisait mine de me mettre en garde pour le combat… devant cet excès d’hostilité, il me regardait avec pitié et effarement, peiné de me voir perdu vers les sentiers de la mécréance, à moins que ce ne soit de n’avoir pas récolté le jackpot de bons points pour le paradis qu’il entrevoyait en convertissant un non-musulman.

Un jour, c’est mon colocataire Hedi qui rejoignait également Berges du Lac 2… en étant recruté par la boîte de com’ contiguë à la rédaction. Avec lui, je découvrais que je n’étais pas quotidiennement condamné aux repas dans le très aseptisé Tunisia Mall. « Viens, j’ai trouvé un marchand de sandwiches pas cher dans le coin », m’assurait-il. Dans ce quartier si bourgeois, aux rues quasi-désertes, l’exploit me fascinait. Enthousiaste, je lui suivais sur un chantier d’ouvriers en bâtiment, au milieu duquel une gargote proposait des sandwichs kafteji dont les frites avaient cuit dans l’huile généreuse d’une vieille poêle au fond de cette sombre cabane. Je prenais soin de commander un sandwich sans trop de harissa, l’omniprésent condiment épicé national. Précaution inutile. Je pleurais en mangeant, la harissa imprimant de curieuses tâches rouges sur mes joues comme autant de visuels du test de Rorschach, et passais les trois jours suivants à me rappeler que je n’étais finalement toujours pas immunisé contre les troubles digestifs. Aussi aseptisés soient-ils, les fast-foods pour CSP+ du Tunisia mall me revoyaient quotidiennement après cela.

24 mars

Tunis-Casablanca et vice-versa

Il me fallait à nouveau sortir du territoire. Finalement, je décidais de tester les frontières marocaines, après tout plusieurs mois s’étaient écoulé depuis mon expulsion, et faute de pouvoir consulter la black list officielle du royaume chérifien, je n’avais d’autre moyen d’être fixé sur mon sort (et éventuellement de récupérer mes derniers effets personnels) qu’en allant voir. J’embarquais donc par avion – une fois n’est pas coutume – pour Casablanca, où j’arrivais vers 10h du matin. Le fichier ne manquait pas d’alerter l’officier des douanes de mon statut, et on me demandait donc d’attendre le prochain avion pour Tunis, 24 heures plus tard, « ou tout autre vol, mais dans ce cas vous devrez payer, monsieur », m’expliquait-on. Le transport aérien gratuit payé par le contribuable marocain a tout de même ses limites.

À peine étais-je arrivé dans la file d’attente de la douane que je recevais un appel masqué, que j’avais la faiblesse de recevoir en osant décrocher. Personne au bout du fil. Suite à cela, je constatais que mon téléphone refusait d’envoyer des SMS. L’application de messagerie chiffrée Signal finissait par être bloquée.

Curieusement, jamais les policiers qui me surveillaient toujours de près ne vinrent me retirer mon téléphone, sur lequel je commençais aussitôt à noter tout ce que je voyais – après tout, on ne fait pas de reportage dans la salle de rétention des étrangers de l’aéroport de Casablanca tous les jours !

Il suffisait que je bavarde plus de cinq minutes avec un autre des étrangers ici retenu pour qu’immédiatement les suspicions ne s’éveillassent, et que l’on me confisquât même mon carnet, sur lequel je n’avais pourtant rien eu le temps d’écrire.

Sur mon téléphone, je notais donc au fur et à mesure les mésaventures de mes compagnons d’infortune, qui tous avaient une histoire différence, en prenant le soin d’étaler mes discussions avec eux sur les 24 heures, pour user mes garde-chiourme. Je prenais nombre de photos, et deux policiers vinrent me reprocher mordicus d’avoir pris des vidéos, avant de s’excuser quand je leur montrais le dossier vidéo aussi vierge que possible. Il revinrent, quelques heures plus tard, pour me faire supprimer les photos, que j’avais entre temps mises à l’abri grâce au réseau Wi-Fi de l’aéroport, de quoi raconter les étonnantes rencontres de ces 24 heures.

Renvoyé vers Tunis, j’avais gagné un petit papier qui prouvait que j’étais interdit de territoire : jusque-là, le royaume du Maroc avait été plus généreux en billet d’avion qu’en justificatifs d’interdiction de territoire, c’était donc déjà cela de gagné.

Ironie du sort, durant le vol, j’avais tout loisir d’admirer la frontière maroco-algérienne depuis le ciel, et même de la photographier avec mon téléphone.

La frontière Maroc Algérie vue du ciel

Mais voilà qu’à mon arrivée, je me retrouvais désormais mené en salle de rétention à nouveau, les autorités tunisiennes ayant besoin de comprendre pourquoi j’avais été rejeté par cet État tiers. « On va voir si on vous expulse vers la France ou si on vous laisse passer en Tunisie… vous avez 70 % de chances là je dirais », m’expliquait un douanier, « mais d’abord on va demander au Maroc ses raisons », complétait-il. Il me laissait avec une vingtaine de… Marocains qui revenaient de Libye, destination suspecte au possible, et une dizaine de Subsahariens. Il revenait plus tard en affirmant ne pas avoir obtenu d’explication du Maroc, sans que je sache si c’était vrai, ou s’il avait fait chou blanc pour de bon, que ce soit à cause du vendredi après-midi ou de la culture de la confidentialité de l’appareil sécuritaire marocain.

« Vous avez visité des pays arabes ? », rebondissait-il. « Euh, oui », devais-je bien reconnaître, en me demandant s’il me faudrait mentir pour réduire la liste et rassurer ce policier tunisien que le monde arabe semblait tant effrayer. « Dites moi lesquels et quand ! », ordonnait-il. Algérie 2014, Liban 2013, Maroc 2006, 2008, 2014 (et j’en passe) ; Tunisie 2011… Autant ne pas mentionner la Palestine… « Et la Libye, c’était quand ? », tentait-il. « Ah non, je tiens à rester en vie moi ! », plaisantais-je pour me protéger. C’était visiblement la meilleure réponse possible puisqu’il riait et qu’on me laissait ensuite passer.

Dans le flux quotidien des étrangers suspects, la Tunisie creuse spécialement les profils potentiellement islamistes jihadistes, qui sont déjà bien assez nombreux, sans s’encombrer de journalistes. Une sagesse qui n’est pas forcément uniformément répartie dans la région, et qui mérite donc d’être saluée.

Me voilà qui pouvait alors rejoindre les soirées arrosées du quartier Lafayette. Houda, journaliste à Nawaat, site d’information indépendant et quelque peu militant, nous rejoignait souvent, avec quelque fois une bouteille de boukha. Pure ou mélangée, il y a plusieurs écoles, toujours est-il que la boukha, fortement alcoolisée, se buvait du bout des lèvres.

Ébauche d’exploration de la presse en Tunisie

Au grand dam de Hedi, la discussion revenait encore et toujours à l’actualité, et à la manière de l’aborder, comme toujours quand il y a deux journalistes dans la même pièce. L’affaire des Panama papers, révélée début avril, en était notamment l’occasion, une bonne partie de l’opinion accueillant l’information dans un mélange d’indulgence, d’indifférence et de déception de ne pas avoir vu de révélations plus spectaculaires que celles qui avaient été publiées.

Vu à Tunis, le 2 avril 2016. Si la Tunisie est en première ligne face au terrorisme, ce ménage du quartier Lafayette affiche sa solidarité avec la Belgique, récemment frappée à son tour.

Car Mohsen Marzouk, ex bras droit de l’actuel président, et ambitieux fondateur d’un parti d’opposition, présenté comme le possible futur président, avait écrit des emails remplis de questions très détaillées sur la procédure en vue de créer un compte offshore, avait révélé le site Inkyfada. Pas assez pour enivrer un public habitué quotidiennement à des accusations publiques bien plus tapageuses – quoique pas toujours attestées – et qui avait soif de voir tomber des têtes. Si ce n’était Mohcen Marzouk, pourquoi pas Inkyfada alors ?

Mohsen Marzouk s’en est ainsi presque sorti renforcé, niant la véracité de ces révélations, et menaçant Inkyfada, média électronique certes tunisien mais aux financements institutionnels étrangers, de poursuites judiciaires qu’il a finalement abandonnées avant même de les avoir réellement engagées.

Ce qui m’interpellait, c’était la propension de l’homme à me prendre pour son ami, parce que je l’appelais pour recueillir ses déclarations dans le suivi du dossier. Car un jour que j’appelais son avocat, celui-ci me répondait du tac au tac : « Ah oui, M. Drugeon, vous êtes l’ami de M. Marzouk c’est cela ? ». Le temps de déglutir, et de me demander ce qui pouvait bien donner corps à cette amitié alors qu’on ne s’était jamais vus et que j’avais mis dos à dos ses déclarations avec celles d’Inkyfada, je m’interrogeais sur la propension naturelle, spontanée et sincèrement inconsciente des politiques à se vautrer dans le copinage avec la presse, dès lors que celle-ci ne les descend pas dans des brûlots ou chroniques comme ceux qui pullulent dans le paysage médiatique national. Mais si j’avais eu à connaître directement des arcanes du journalisme politique, en France, au Maroc ou ailleurs, sans doute que j’aurais été moins surpris.

Au travail, une nouvelle rédactrice en chef arrivait. Moez, qui l’avait vu avant moi, m’avait prévenu : « Attention, tu vas voir, elle est trop tunisienne. Nous ici ça va, mais avec elle ce sera autre chose ». Mais que cela pouvait-il bien dire ? Comment pouvait-on être trop tunisien ? Quelles tares secrètes cela pouvait-il recouvrir ? De quelle auto-dénigrement national Moez s’était-il fait le porte-voix ? S’excusant de mettre cet argument en tête de gondole, Moez m’avait averti qu’elle ne buvait pas d’alcool, comme signe d’un changement d’état d’esprit. La boukha du vendredi soir, il faudrait y renoncer. Les regards compatissants se tournaient vers Rym, qui, fataliste, se faisait une raison.

Ce petit monde jeune et très francophone s’attendait à un choc de culture avec une rédactrice en chef plus arabophone, plus âgée et issue de médias moins consciencieux. Je ne les prenais guère au sérieux. La suite me prouva que j’avais tort.

Son premier article était si mauvais qu’elle se voyait par la suite invitée à en commettre le moins possible, et de les cantonner à la rubrique des blogs, moins compromettante. Elle refusait des sujets sans jamais être apte à justifier ses choix. M’ayant identifié comme le « monsieur Investigation » de l’équipe, elle me confiait une note de blog vieille de deux ans accusant Rached Ghannouchi, le leader du parti islamiste Ennahdha, de soutenir le terrorisme, sans la moindre preuve, pour voir si moi, j’en trouverais. J’avais l’étrange sentiment de devenir un presse-agrumes auquel on donnait des fruits secs, « juste pour voir » si je pouvais en extraire quelques litres de jus qui conforteraient l’anti-islamisme primaire de la tenancière qui prenait le job pour un strapontin politique.

Samia finissait par admettre que c’était plus un choix par défaut, mais que cela rassurait les annonceurs. Réputée proche de la présidence, sa page Facebook témoignait d’un jeu de flatteries mondaines avec divers responsables politiques de la majorité assez sidérant. Alors que dans la rédaction Ayoub affichait un peu trop son exaspération, elle le licenciait quelques jours plus tard séance tenante (faute de contrat de travail) juste avant de s’envoler elle-même en vacances, puis de revenir en réorientant l’idéal éditorial de la rédaction vers l’infotainment léger qui collait tellement plus à la marque Huffington Post, pensée avant tout pour drainer du clic en masse pour les annonceurs.

Très nécessaires pérégrinations tunisiennes

17 avril

Rien de mieux qu’une bonne randonnée dans la nature pour se rappeler que Tunis n’est pas la Tunisie, et laisser de côté les méandres de l’actualité et du HuffPost. Houda me parlait d’Aymen, organisateur de randonnées, qui louait un car pour la table de Jughurta, au sud du Kef, un dimanche. Il s’agit d’un promontoire rocheux plat, quasiment collé à la frontière algérienne, et un site de randonnée réputé. Sur la route, nous ne manquions d’être contrôlés par des policiers, qui prenaient des numéros de téléphone de certains d’entre nous, « au cas où ». En moins d’une heure, tout le groupe vint à bout de l’ascension et atteignit le plateau, étonnamment plat.

Les lieux avaient servi jadis de garnison fortifiée pour le roi berbère Jugurtha, qui résistait à l’invasion romaine au deuxième siècle avant notre ère notamment depuis cette position quasi imprenable, où encore il est possible de voir les citernes creusées dans la roche pour recueillir et stocker l’eau.

Là, une petite famille en ballade s’approchait. Aymen reconnaissait alors Noomene Fehri, ministre des Technologies de la communication et de l’économie numérique, avec qui il avait déjà travaillé de par le passé, et échangeait quelques mots avec lui. Le ministre accepta ensuite de poser pour un selfie avec Aymen et deux autres randonneuses du groupe – après tout, c’était le ministre des technologies de la communication, donc sans doute des selfies. Entouré de ses enfants, le ministre s’en alla ensuite rejoindre son épouse. Qui a dit qu’un ministre ne pouvait pas être simple et abordable ?.. Deux semaines plus tard, nous apprenions que Noomene Fehri avait lui-même dirigé une société offshore selon de nouvelles révélations Inkyfada issues des Panama papers.

Tout au bout du plateau, nous nous asseyions pour un pique-nique avec vue imprenable sur le territoire algérien, à sept kilomètres de là. Ici, les byzantines complications des autorités sur le fait frontalier n’existent visiblement pas. Houda ne manquait pas de sortir en douce ses bouteilles de boukha, soigneusement maquillées en bouteille de soda. Entre la marche, le repas et la boukha, la sieste me saisissait rapidement, merveilleusement blotti contre un repli du rocher.

Depuis la table de Jugurtha, vue sur l’Algérie

Là, Maisa, la sœur d’Aymen, qui faisait là sa première randonnée, « et la dernière », m’avait-elle assuré à mi-chemin de l’ascension, poussa un hurlement. « 7nech !.. » . Où donc, comment ça, un 7nech ? Cela recommencerait-il, même ici ?..

Elle pensait en fait avoir vu dans les rocailles un serpent (7nech, en arabe). Je me rappelais alors qu’avant d’être des agents de quelque sinistre police politique, les 7noucha sont ce reptile à sang froid au déplacement discret qui mord ou étrangle…

Mai

Impact de balle hérité de l’attaque du Bardo

C’était désormais au tour de Marlène, la mienne de sœur, de me rendre visite. Après une visite au musée du Bardo, et une pensée pour les 22 victimes de l’attentat du 18 mars 2015 (24 avec les terroristes), dont quelques stigmates sont encore visibles, j’entreprenais avec elle un nouveau tour de la Tunisie, toujours en voiture de location et donc en plaque bleue. Pourtant, les contrôles s’avéraient beaucoup moins fréquents cette fois, et lorsqu’ils avaient lieu, c’était bien plus rapide, pour ne pas dire expéditif. Visiblement, nos deux faciès charentais rassuraient davantage que jadis le visage marocain de Ghita, sans compter que la torpeur qui avait suivi l’attentat du 24 novembre dernier s’estompait et que les policiers étalaient à chaque check-point leur nonchalance, pianotant sur leur téléphone et ne levant les yeux que furtivement avec indifférence.

Cette fois, cap sur la façade maritime. Le cap Bon, cette pointe élancée qui tend comme une main à la Sicile, nous accueillait sous un vent si froid qu’il rendait les lieux bien inhospitaliers. Kelebia, cette station balnéaire si courue l’été, semblait comme abandonnée, avec de tristes airs de Royan en décembre. Des cafés aux hôtels en passant par le trottoir de front de mer, toute la ville semblait modelée pour accueillir des plagistes, et semblait d’autant plus engoncée dans des vêtements d’hiver qui lui allaient affreusement mal. Le tourisme en Tunisie, pendant des années, ne misait que sur le littoral et plus encore sur le seul tourisme de plage, au dépend des richesses du Kef, de Sbeitla ou de Matmata, et misant sur une politique du tout béton et des grands hôtels « all inclusive » dans les stations balnéaires de Hammamet à Djerba.

Sculpture avec des oranges au centre de Nabeul, de l’ingénieur céramiste Azouz al-Kharraz. Photo : grolli77

Nous passions la nuit à Nabeul, la « capitale » du cap Bon, où l’animation naturelle de la ville permet de flâner dans un souk plus chaleureux, et où les sollicitations des vendeurs restent somme toute gérables. La ville a pour édifice notable une très curieuse « statue » en forme de coupe à fruit remplie d’oranges géantes, en hommage à cet agrume que les campagnes alentour produisent en quantité.

Le lendemain, nous faisions étape à Sousse, troisième ville du pays. Plus vaste, la ville offrait une généreuse médina fortifiée dans laquelle il faisait bon errer… si ce n’était les rues des marchands, qui ne manquaient de tenter leur chance à la vue du moindre touriste. La ville avait été touchée le 26 juin 2015, soit il y a moins d’un an, par un sanglant attentat au cours duquel un tireur de l’État islamique, avait abattu 38 touristes sur la plage, et Sousse, si tributaire du tourisme, peinait à se remettre de ce qui restait comme le plus meurtrier assaut terroriste commis sur son sol.

Pourtant, la ville valait le détour, ne serait-ce que pour admirer sa grande mosquée, idéalement depuis la tour du ribat, cette forteresse tout proche.

Grande mosquée de Sousse, vue depuis le ribat.

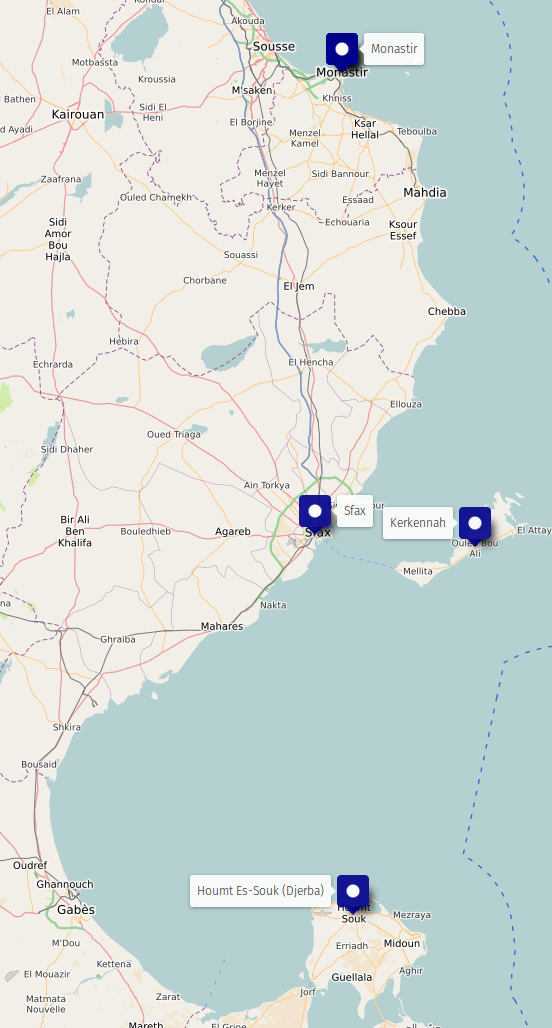

Nous arrivions ensuite à Sfax, d’où nous embarquions pour les îles Kerkennah. À bord du ferry, une jeep militaire côtoyait des camionnettes chargées de fruits et légumes. Assis sur des jerricans d’essence que j’espérais vides, un militaire fumait sa cigarette pour passer le temps durant la traversée.

En arrivant sur l’île, à peine demandions-nous notre chemin à un homme âgé que celui-ci, sans prendre le temps de réfléchir, nous offrait le gîte, sans non plus y metre la moindre insistance qui aurait pu être douteuse. Lotfi, retraité tunisien établi à Vienne en Autriche, venait dès qu’il le pouvait se ressourcer dans sa maison sur l’île, quitte à laisser son épouse travailler dans la capitale autrichienne le temps de son séjour. « Rentrez, faites comme chez vous », nous assurait-il, en ouvrant la demeure que lui-même retrouvée. Amer, il déplorait que le voisin à qui il avait confié les clés ait volé une bonne partie de son ameublement. Fumant cigarette sur cigarette, il se consolait en ouvrant sa bouteille de whisky. Sa voisine Maude, une Française quinquagénaire amoureuse de l’île, nous rejoignait avec Yassine, son jeune plombier et homme à tout faire.

Yassine nous emmenait avec son 4×4 à l’un des quelques grands hôtels de l’île, pour y manger un morceau et y boire quelques bières. L’établissement semblait désespérément vide, le personnel rallumant pour nous les lumières du bar qui s’apprêtait à passer une nouvelle soirée sans client. Si la désaffection touristique est fortement ressentie sur les destinations usuellement prisées comme Sousse, aux îles Kerkennah les activités touristiques semblent condamnées à de timides balbutiements.

Yassine prenait régulièrement des nouvelles de la fille de Maude, qu’il avait rencontrée ici, et avec qui il correspondait visiblement quelquefois via WhatsApp. Il nous montrait sa photo sur son téléphone, entre plusieurs photos de tuyauteries issues de ses nombreux chantiers, sur les îles Kerkennah ou à Sfax. Il disait bien gagner sa vie mais assurait être en décalage avec les gens : « Moi j’ai plus la mentalité européenne tu vois, les Arabes je m’en méfie », assurait-il en vantant son sens du travail et de la droiture… Il déplorait s’être vu refuser un visa, « sûrement parce que je suis en indépendant », et jurait qu’il rejoindrait un jour l’Europe.

Il insistait pour nous balader le lendemain en 4×4. Avant cela, il faisait la traversée vers Sfax pour aller chercher un gâteau d’anniversaire pour Maude. L’après-midi, alors que nous visitions l’île ensemble, buvant avec lui une bière sur une plage et prenant quelques photos ensemble, il passait son temps à essayer d’appeler celle qu’il aurait d’évidence bien voulu voir devenir sa belle-mère, laquelle faisait tout pour échapper à son harcèlement.

Finalement elle décrochait et lui apprenait être au bar d’un autre hôtel avec un ami : aussitôt voilà Yassine qui nous y entraînait, après avoir été chercher Lotfi et un autre ami, serrés dans sa voiture avec son gâteau et son cadeau, une maquette décorative de bateau, qu’il insistait pour offrir rapidement avec un enthousiasme infantile. Maude, qui avait besoin d’un contact de confiance sur place pour s’occuper de sa résidence secondaire quand elle était chez elle à Marseille, semblait coincée dans cette relation malsaine.

Lotfi, qui fumait toujours cigarette sur cigarette, quitte à oublier de manger – mais pas de boire son précieux whisky -, nous racontait sa journée. « J’ai été au marché, ya une belle nana qui m’a dragué ! », assurait-il. « Quel âge avait-elle ? », enquêtait Maude. « 28 ans ! », s’enthousiasmait Lotfi, du haut de ses quelques 70 printemps. Incrédules, nous entendions justement alors le téléphone de Lotfi sonner. Il décrochait, et parlait avec une jeune voix féminine quelques minutes, avant de raccrocher. « C’est une pute », tranchait-il, quelque peu déçu. Rires généraux. « Allez, n’oubliez pas de manger Lotfi, c’est pas la cigarette qui vous nourrit ! », veillait Maude.

Ma sœur et moi avions rapidement fait le tour des deux îles, qu’aucun relief particulier n’agrémente : souvent, de la route, on peut voir la mer d’un coté comme de l’autre de ces îles globalement étirées, et à la végétation pauvre, faite principalement de palmiers épars, et qui a principalement la pêche pour vivre.

Pêcheur de Kerkennah

Une station de pompage de pétrole y constitue la seule activité industrielle, mais une grève récurrente bloque la quasi totalité de la production depuis des mois.

Le lendemain, nous partions vers le sud, en direction de Djerba. Nous laissions derrière nous Yassine, qui lui raccompagnait Maude à son aéroport, à Monastir, 130 kilomètres plus au nord. Le paysage devenait alors peu à peu clairement plus désertique, alors que nous nous rapprochions de la frontière libyenne, que de nombreux panneaux indiquaient déjà alors.

Nous arrivions à Houmt Es-Souk, la principale ville de l’île, en découvrant l’habitat traditionnel djerbien, tout de blanc chaulé et surmonté de dômes rustiques.

Djerba

Le deuxième jour sur l’île de Djerba, alors que nous visitions le sud de l’île, ma sœur faisait de grands yeux interloqués, puis m’annonçait recevoir un SMS de Yassine : « Surprise… je suis à Djerba ! ». Nous l’appelions quelques heures plus tard, et il prétendait être venu sur l’île, située 230 kilomètres au sud de Sfax, pour acheter une planche à voile, malgré la reprise de son travail normalement prévue le lendemain. « À quel hôtel vous êtes ? on peut se voir maintenant ? », me pressait-il. Je concédais seulement être sur une plage indéterminable, et loger dans un hôtel de Houmt Es-Souk, en lui donnant un rendez-vous pour le soir.

Rentrant à l’hôtel, nous découvrions le réceptionniste nous annoncer que « notre ami Yassine » était là, dans sa chambre. L’homme avait fait le tour des hôtels de la ville pour nous retrouver, après un périple de plus de 500 kilomètres.

Effrayée, ma sœur partageait son angoisse avec le réceptionniste, qui, effaré de voir ses presque uniques clients d’une saison compromise poursuivis par un individu inquiétant, nous assurait que Yassine lui avait montré les photos prises ensemble pour gagner sa confiance.

Demandant au réceptionniste de ne pas intervenir, nous partions au café où nous avions fixé rendez-vous à Yassine, mais il ne venait pas. En rentrant, le réceptionniste nous assurait avoir finalement chassé l’impudent. Yassine nous répondait d’un SMS amer qu’il avait jeté les fleurs achetées pour ma sœur et, rempli de déception et de tristesse, repris la route vers Sfax immédiatement, d’où j’imagine qu’il doit à présent reprendre sa guerre d’usure par WhatsApp pour conquérir le cœur de la fille de Maude, et espérer s’envoler un jour pour un quotidien européen qu’il imagine tellement plus enivrant que son labeur journalier sur ces îles oubliées.

Nous poursuivions quant à nous notre découverte de Djerba, en visitant naturellement la synagogue de la Ghriba, réputée synagogue la plus ancienne d’Afrique du Nord (ce à quoi les esprits pointilleux objecteront qu’elle a été en fait reconstruite de A à Z ; toujours est-il qu’il s’agit du plus ancien lieu de culte juif connu du Maghreb), à l’intérieur richement décoré sur des tons bleus et blancs résolument tunisien. Les visiteurs se pressaient, notamment un important groupe de touristes russes. Quelques semaines auparavant, Vladimir Poutine avait promis d’aider la Tunisie et le Maroc notamment en y redirigeant les flux touristiques dont il souhaitait priver la Turquie, coupable d’avoir abattu un avion de chasse russe. Dans les rues de la médina de Tunis comme à Djerba, on entendait déjà le russe résonner plus que d’accoutumée. Le mois suivant, le président russe rendait même visite à son homologue tunisien.

Dans la synagogue de la Ghriba

Déjà attaquée deux fois, en 1985 et en 2002, la synagogue de la Ghriba bénéficiait d’une lourde protection policière et militaire, alors que le pèlerinage annuel de Lag Ba’omer approchait. Nous avions entr’aperçu un char d’assaut caché dans les buissons du terrain vague avoisinant, et quelquefois un hélicoptère patrouillait au dessus de nos têtes.

Le long de la côte, les complexes touristiques all inclusive s’adossaient les uns aux autres dans une sorte de village pour vacancier insouciant… bordé de check-points près desquels des campements militaires lourdement armés restaient mobilisés derrière leur camouflage factice vert. Plusieurs établissements étaient à l’abandon, victimes là encore des inquiétudes des touristes et notamment de bien des tours operators.

Nous sortions de l’île de Djerba en empruntant cette fois la route romaine, construite juste au dessus des flots. En traversant Médenine, nous découvrions une ville étape pour camionneurs, partant vers ou venant de la Libye voisine, si nombreux que les abords de la ville ressemblent à un énorme rendez-vous des routiers comme sorti de la poussière.

C’est en pénétrant plus profondément dans les terres que le paysage se vallonnait, offrant des paysages remarquables, notamment autour de Matmata, ville autour de laquelle on trouve de nombreuses habitations troglodytiques, où furent tournés également quelques scènes des films Star Wars, ce que quelques rabatteurs tentaient d’exploiter lorsque quelque voiture de touriste se présentait.

Aux alentours de Matmata

En descendant de la montagne pour trouver des étendues désertiques, nous parvenions finalement à Douz, qui s’avérait être étonnante de désolation. Comme sortie des sables du désert qui commençaient à s’amonceler en dunes à l’entrée de la ville, Douz semblait endormie, dans une léthargie qui disait cruellement l’isolement de la ville, aux portes du désert, dans la Tunisie de l’intérieur, bien loin de Djerba d’un côté comme de Tozeur d’un autre.

Nous franchissions alors le Chatt al-jarid, cet immense lac salé asséché, où quelquefois des bandes de sel blanchissent le sable comme une incongrue neige que rien ne saurait faire fondre.

Le Chatt al-jarid

La route grimpait finalement pour s’enfoncer dans une immense palmeraie qui nous faisait arriver à Tozeur par les petites routes.

Je retrouvais la belle Tozeur en prenant le temps de me perdre dans sa médina si caractéristique grâce aux motifs géométriques qui ornent ses murs pourtant tout en brique.

Dans la médina de Tozeur

Nous louions aussi des vélos pour partir à la découverte de la palmeraie, au cœur de laquelle je découvrais un zoo à l’architecture coloniale très solennelle doublé d’un jardin botanique luxuriant.

Dans les rues de Tozeur, nous ne manquions d’être remarqués. Un commerçant avait toutefois quelques doutes à mon sujet : « Hey, tu es tunisien toi ? », s’interrogeait-il. « Oui, enfin juste du côté de la maman », mentais-je, soucieux de garder au moins 50% de patrimoine génétique ainsi qu’un patronyme hexagonal pour plus de crédibilité. « Ah oui, je me disais bien ! », se satisfaisait-il, imaginant vraisemblablement que ma sœur était ma petite amie. « D’où en France ? », poursuivait-il son enquête. Je m’inventais une jeunesse à la Courneuve, en banlieue parisienne, et prouvais que je connaissais déjà Tozeur, citant les points d’intérêts sur le ton blasé de celui qui est venu là une demi douzaine de fois. « Et ta famille en Tunisie, elle est d’où ? », enchaînait-il. À tout hasard, je disais « Sfax », sans comprendre à quel point c’était la meilleure réponse possible. « Ah, donc tu vas rien acheter chez moi alors ! », se résignait-il. Les Sfaxiens ont une réputation d’austères hommes d’affaires à la radinerie légendaire en Tunisie.

Le lendemain, j’avais ainsi tout loisir d’être salué de l’autre côté de la rue au cri de « Hey, Sfaxien ! ça va ? » par mon commerçant, auquel je n’achetais évidemment rien. Il aurait été dommage d’écorner une couverture aussi admirablement élaborée.

Nous prenions en revanche la route pour quelques villages avoisinants que j’avais abusivement ajouté sur ma liste, et qu’il était désormais temps de découvrir pour de bon. Nous prîmes donc la route du nord, en direction de Midès, ancien village abandonné au bord d’un canyon à un kilomètre à peine de la frontière algérienne (le Midès nouveau a toutefois été reconstruit quelque peu en retrait).

Sur la route entre Tozeur et Midès

L’arrivée à Midès peut dérouter l’automobiliste, alors que la piste se sépare en deux, sans que nul va et vient ne trahisse l’emplacement du village, en fait dissimulé à gauche, derrière une palmeraie épaisse. À droite, la piste part droit sur un lac salé qui est visiblement le point de passage frontalier emprunté par les contrebandiers, à la vue des nombreuses traces de pneus laissées sur cette piste. Un fortin surélevé permet aux militaires d’être avertis de chaque passage, qu’ils ne cherchent visiblement pas à empêcher vu l’absence d’obstacle pour s’engager vers l’Algérie.

C’est finalement dans une solitude presque lugubre que le site de Midès se découvre, abandonné de ses touristes et de tous ses commerçants, excepté un ultime courageux, qui donne l’impression d’attendre Godot.

A Midès, pas un commerce d’ouvert pour des touristes qui de toute façon ne se hasardent plus guère jusqu’ici.

Le village, détruit en 1969 par des inondations meurtrières, semble assis au bord du canyon pour mieux l’admirer.

Le canyon de Midès

Nous revenions ensuite de la frontière en passant par Tamerza, où une palmeraie serpente dans un vallon encaissé, et où une plage de sable le long de l’oued invite les baigneurs à un pique-nique, voire à quelques plongeons dans la cascade prisée des enfants du village.

Nous nous rapprochions encore de Tozeur, en faisant cette fois une halte à Chebika, oasis cachée dans une petite excroissance montagneuse sortie du désert, en retrait de la route rectiligne qui traverse les vastes étendues désertiques. Là, le sentier remonte le ruisseau qui verdit ce petit val inattendu jusqu’à sa source, où les enfants du coin là encore se baignent en oubliant être en plein désert.

L’oasis de Chebika

Nous n’avions plus alors qu’à rentrer à Tunis, où, sur la base de la jurisprudence Ayoub, je présentais ma démission surprise et goûtais les joies des soirées du ramadan, en flânant dans la médina de Tunis, aux cafés pleins et aux concerts de rue omniprésents.

Je préparais mon deuxième et véritable départ vers la Sicile, cette voisine si proche et pourtant si lointaine.